本篇不对《通关!游戏设计之道》的内容进行特别具体的陈述,只针对其框架和内容提出自己的理解和分析,并对每一小块进行主题阅读和再现。

1.简介

1.1何为游戏?

有些学者坚称:“所谓游戏,必须是一种能让人主观上联系到部分现实的封闭性系统。”还有人说,游戏必须要有“相互对立的玩家”。我觉得这些定义都有些故作高深的嫌疑。

游戏是一种以嬉戏态度进行的解决问题的活动。——摘自《游戏设计艺术》

游戏研究的两大派别:互动派(ludology)、叙事派(narratology)

“游戏”和“电子游戏”的概念并不一样。《通关》这本书主要围绕电子游戏展开,是针对电子游戏行业小白的入门读物。既然如此,则在此处做出对游戏的定义必然要限定为电子游戏。

电子游戏(Video Game)是传统游戏在电子平台上的延续。互动性是Video Game区别于Video的主要特征。即使是叙事派(narratology),也无法脱离互动来谈论一款电子游戏。这样一款电子产品,其主要目的是使用户去主动交互,并制造体验(以音像形式制造的交互体验),那么我们大约就可以称之为电子游戏了。

1.2电子游戏简史

1. 电子游戏启蒙

2. 雅达利开启街机电子游戏时代

3. 任天堂崛起

4. 索尼开启3D游戏时代

5. 百花齐放的21世纪

随后,索尼推出了PS4及其衍生机型、微软推出了XBOX ONE、任天堂推出了SWITCH,而PC的性能越来越强悍,PC游戏成为了高帧率、高画质的代名词。游戏厂商数不胜数,每年都有游戏大作发布,除了部分独占大作之外,游戏公司都乐于制作全平台游戏,所有玩家都能享受到游戏带来的乐趣。值得一提的是,随着智能手机的推广和普及,移动端游戏也展现出蓬勃发展之势。

…………

1.3游戏品类

游戏可以分为两种类型:故事类型和游戏类型。故事类型用来描述剧情故事,游戏类型用来描述游戏玩法。二者的区别在于一个针对游戏的形式,另一个针对的是玩家的互动形式。游戏类型描述的是玩法,而非美术或者剧情故事。

从视角分类:

- 第一人称游戏

- 第二人称游戏

- 第三人称游戏

从视觉效果分类:

- 2D

- 3D

- 2.5D

从核心玩法分类:

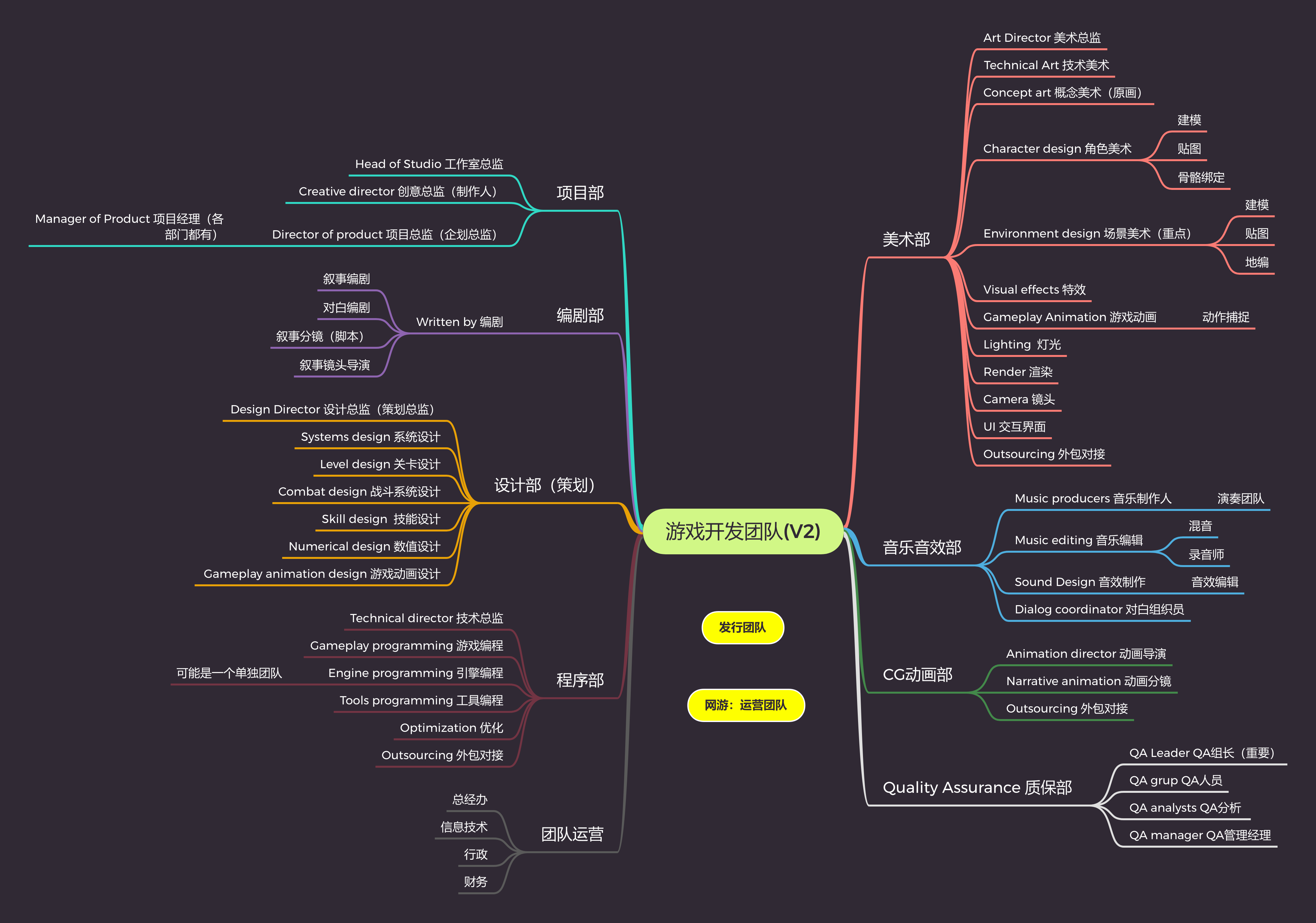

1.4游戏制作者

做游戏的队伍一般被称为开发商或者开发团队。他们和制作电影和电视剧的班子差不多——一群有才华的人聚在一起为人们制造欢乐。

2.创意

2.1如何获得创意

- 塞满脑袋

- 读一些平时不会读的东西

- 散步兜风

- 听演讲(GDC)

- 玩烂游戏

- 玩桌游

- 追随自己的钟爱

对于这些手段,我其实更倾向于“读一些平时不会读的东西”或者打桌游。因为设计游戏本身是在创作体验,设计师本身没有足够的体验,那他创造出来的体验大概率也是贫瘠的。要经常发现新奇的东西和新鲜的体验,才可能更快地获取不一样的创意。

2.2头脑风暴

在开始头脑风暴之前,你得先明确以下几点。首先,不要先入为主——没有不好的或者愚蠢的创意,要肯定所有东西。其次,确保参与者不都是设计游戏的。成员类型越多样,头脑风暴的效果就越好。

最后,你要考虑到所有想在游戏里囊括的元素,把他们都写下来。你的目标应该是让创意自由地萌芽生长,枝丫越多越好。

2.3无趣理论

无趣理论说的是,先想出一个“有趣”的创意,然后在开发这个创意的过程中,如果你发现某个东西不太有趣,那就把它从游戏中去掉。当你把所有这些无趣的内容都去掉后,剩下的部分就是有趣的了。

对这个观点我倾向于批判性地去看待——因为游戏整个系统,或者说单个的创意,不是零散地拼凑在一起的。在使用“无趣理论”的时候,一定要思考清楚,到底是某个东西本身不有趣,还是它和其他部分的结合不够有趣。让角色一直走路固然不有趣,但是为走路创造障碍和目标却可以让它变得有趣(死亡搁浅);一路点击对话可能不那么有趣,但是增加分支选项可以让它有趣(galgame),也可以为它再配上一个交互系统(赛博朋克酒保行动)。所以在我看来,无趣理论也可以是:如果你发现某个东西不太有趣,试着改变它的运作方式。基于系统的整体性,我们也能找出一些和gameplay关联比较轻的元素去进行删改。

3.故事

每当玩家开始玩一个游戏时,他就开始了自己的游戏流程。玩家可以在同一个游戏里展开无数个不同的游戏流程。作为设计师,你需要考虑所有可能的流程,并使每个流程都好玩。

3.1剧情三角论

剧情三角:角色、事件和世界(只能突出一个角)

谈到《黑暗之魂》,大伙会着重于表扬它的世界之精妙;谈到《十三机兵防卫圈》、《P5》,大伙则更强调其对群像的塑造(JRPG重心一般是角色故事的演出,而美式开放世界RPG则倾向于展示世界,个人认为巫师系列倾向于日式)。单纯强调事件的游戏则好像不多。在我看来,《底特律变人》、《极乐迪斯科》则是在世界观描绘、人物塑造、事件展开上都有其突出点。同时做到三角突出是可以的,但在设计游戏故事时,不可能三手去抓,选择一个作为切入点并且根据玩法来塑造剧情,是比较稳妥的做法。

3.2故事针对玩家分类

在写游戏故事时,你会发现要面对三类玩家:

- 凑合着看故事的玩家

- 想要深入了解故事背景的玩家

- 完全不在乎故事剧情的玩家

最好的方案是让故事服从于游戏性,而不是反过来。

小技巧:

- 设置大量细节,以满足喜欢钻研剧情的玩家

- 在流程和 关卡设计嵌入叙事,保证玩家了解故事大概

- 不过早展开叙事,可在boss战中或关卡结束

- 务必让故事不断推进,保持玩家的新鲜感

3.3游戏起名

直白型:《刺猬索尼克》、《命令与征服》

炫酷型:《暗黑血统》、《战争机器》

双关型:《半条命》、《死亡空间》

惊艳型:《生化奇兵》、《小小大星球》

戏剧型:《最后生还者》

提示型:《传送门》、《孢子》

4.文档

4.1单页说明书

单页说明书是游戏的一个概括总结,会让很多人过目,包括你工作室的同事和发行商那边的搭档。保证这页纸上包含了以下信息:

- 游戏名称

- 游戏系统

- 目标年龄

- 分级

- 故事梗概,着重描述可玩性

- 玩法的独特性

- 与众不同的卖点

- 竞品

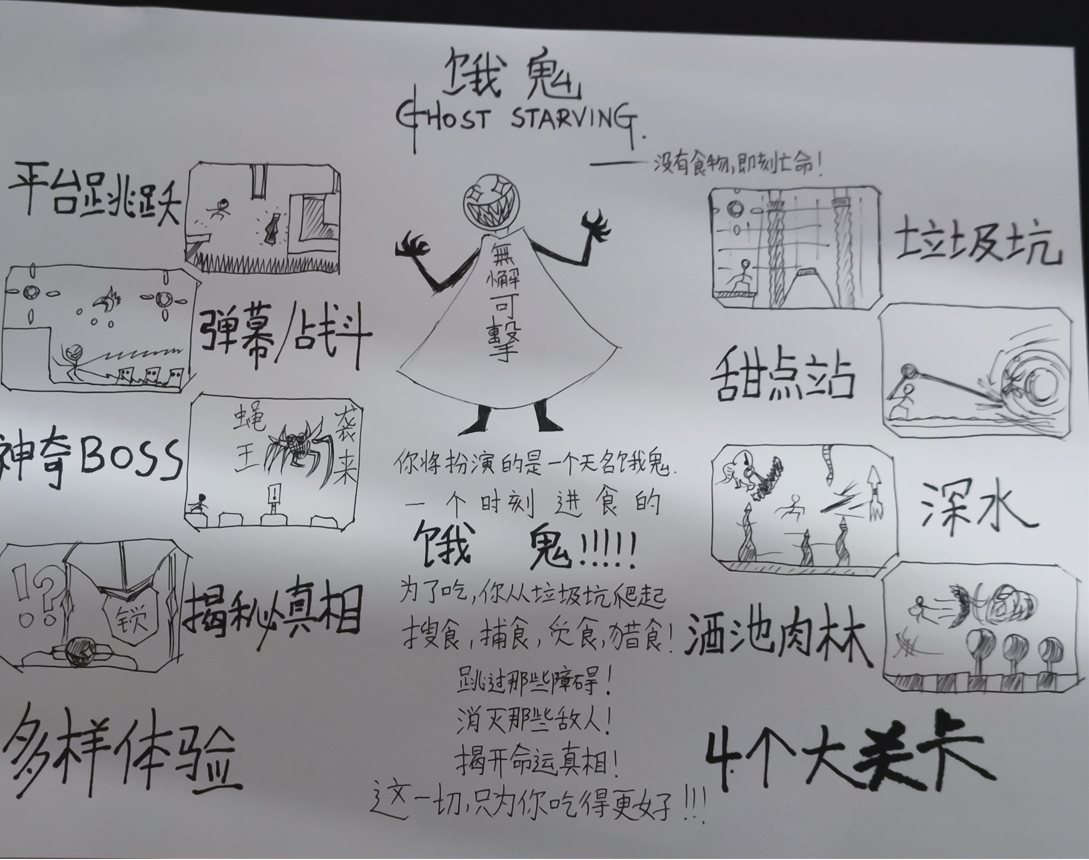

这里放置一个我以前写过的“一页说明书”:

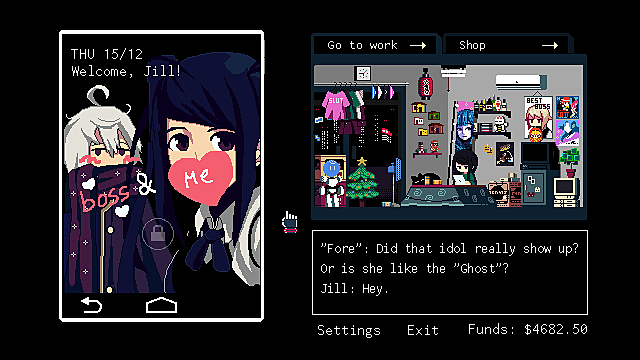

还有一个很早很早以前写的,惨不忍睹了属于是:

网络图片:

4.2十页说明书

十页说明书是一种分量极重的设计文档,它所展示的是整个游戏的精髓所在,其目的是为了让阅读者快速了解最终产品雏形,同时又不必为了那些枯燥的细枝末节分神。

成三法则:第一个例子表达真实想法;第二个例子与第一个比较;第三个例子可以是补充,也可以是可比较的样本,不要用捏造的嫌疑。

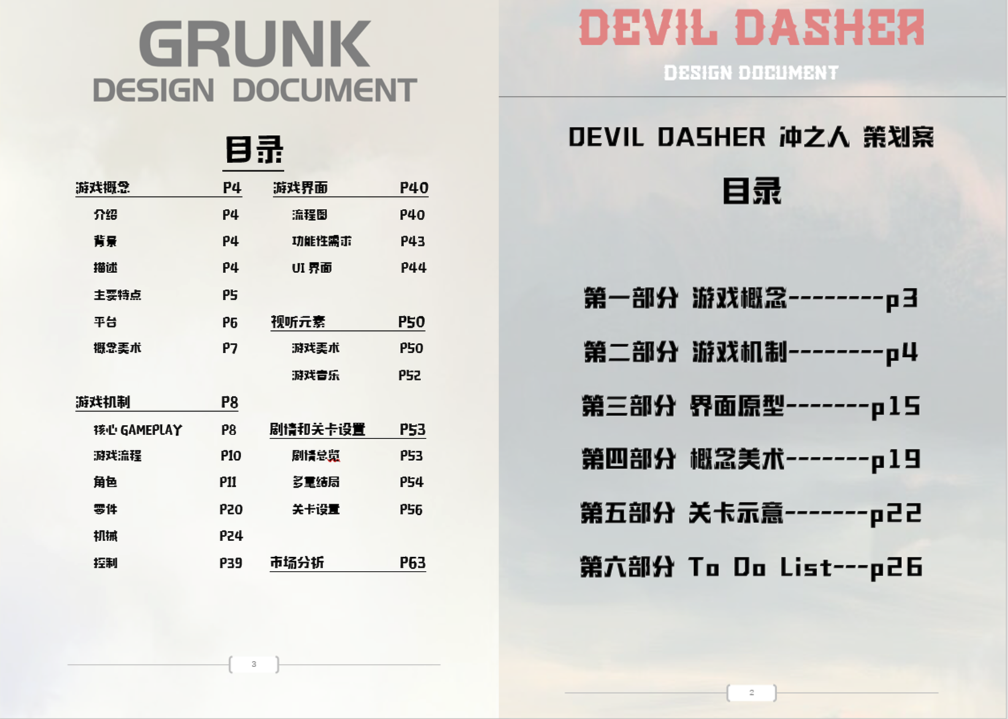

十页应该包含:游戏名称、游戏总览、角色、gameplay、游戏世界、游戏体验、游戏机关、敌人、多人以及彩蛋、货币化。

十页说明书处于我的知识盲区了。因为它并不像单页一样起到简单介绍的功能,也不像完整GDD一样尽善尽美。它更像是拿出游戏的方方面面,但是将每一面限定在1页内。基于这个模型,其实10页GDD可以更短,因为诸如敌人、多人、机关并不在每个游戏出现,每个游戏的结构都不尽相同。这样的GDD应用场景应该是项目初期作为demo开发时的工具,和单页GDD共用,并作为终极GDD的迭代原型。最主要的是让团队马上快速地理解玩法并获得一些任务,让开发过程更迅捷。

4.3 成长与流程

刚开始的时候,玩家还是比较能容忍一些恶作剧的,不过,他们最爱的话说进步飞速并且占到便宜的感觉,赢得很多新玩意,比如武器、装备或者新能力。

流程表是个称手的工具,除了帮你完善GDD外,更可作为游戏结构的映射表。这在介绍游戏成长性时尤为重要。

4.4GDD

GDD文档勾勒出游戏的方方面面,定义了整个游戏。

可以参考以下方式编写GDD:

- 分镜

- 图表

- 动画

- 游戏流程表

- 团队Wiki

最后,一切都是活的。

我认为不同人撰写策划案都有不同的风格。但是有几项是必须要做到的:表达清楚玩法,整理好需求,写好游戏流程,逻辑清晰;如果能做到美观且做出一些展示原型则更好。

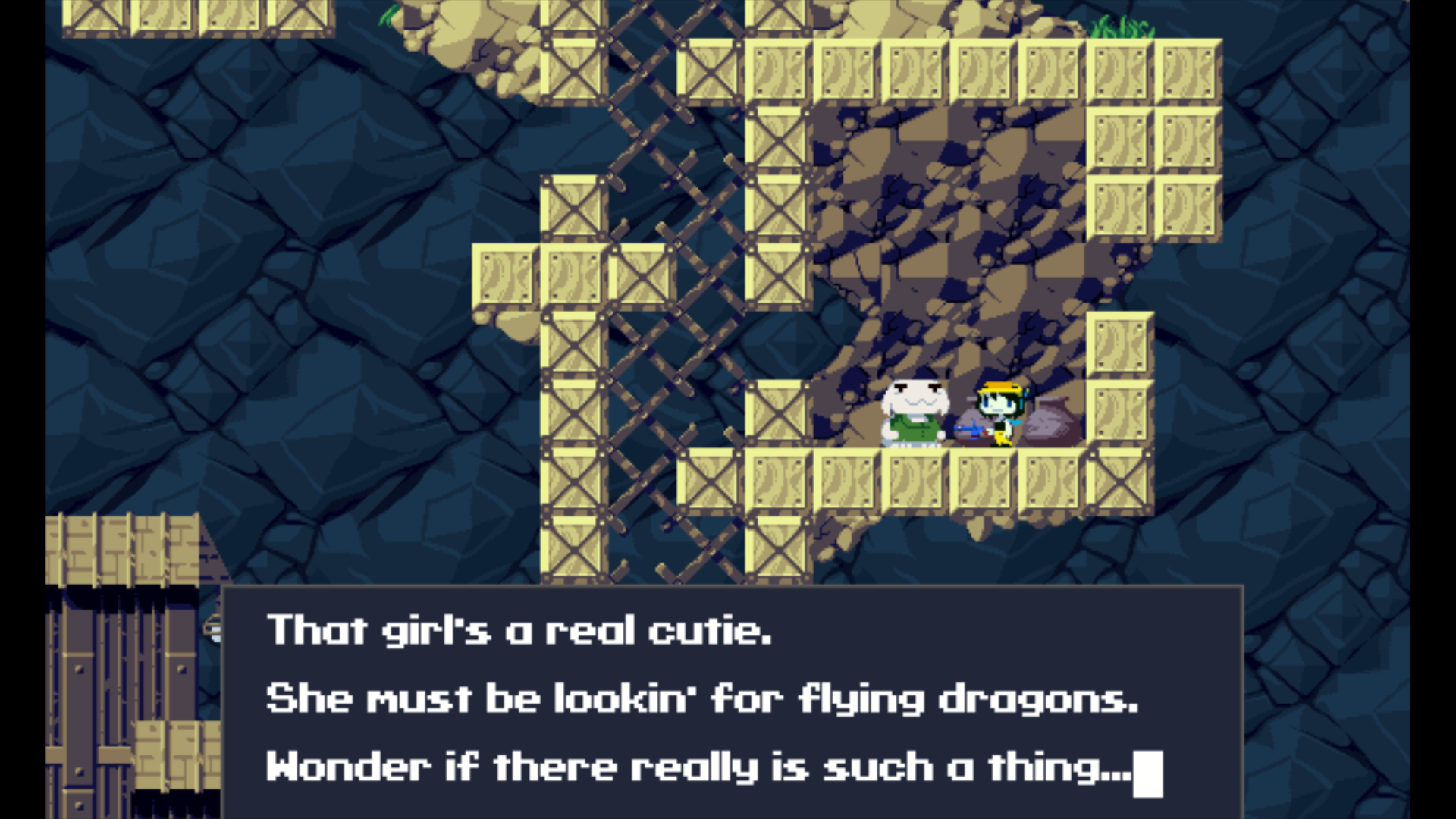

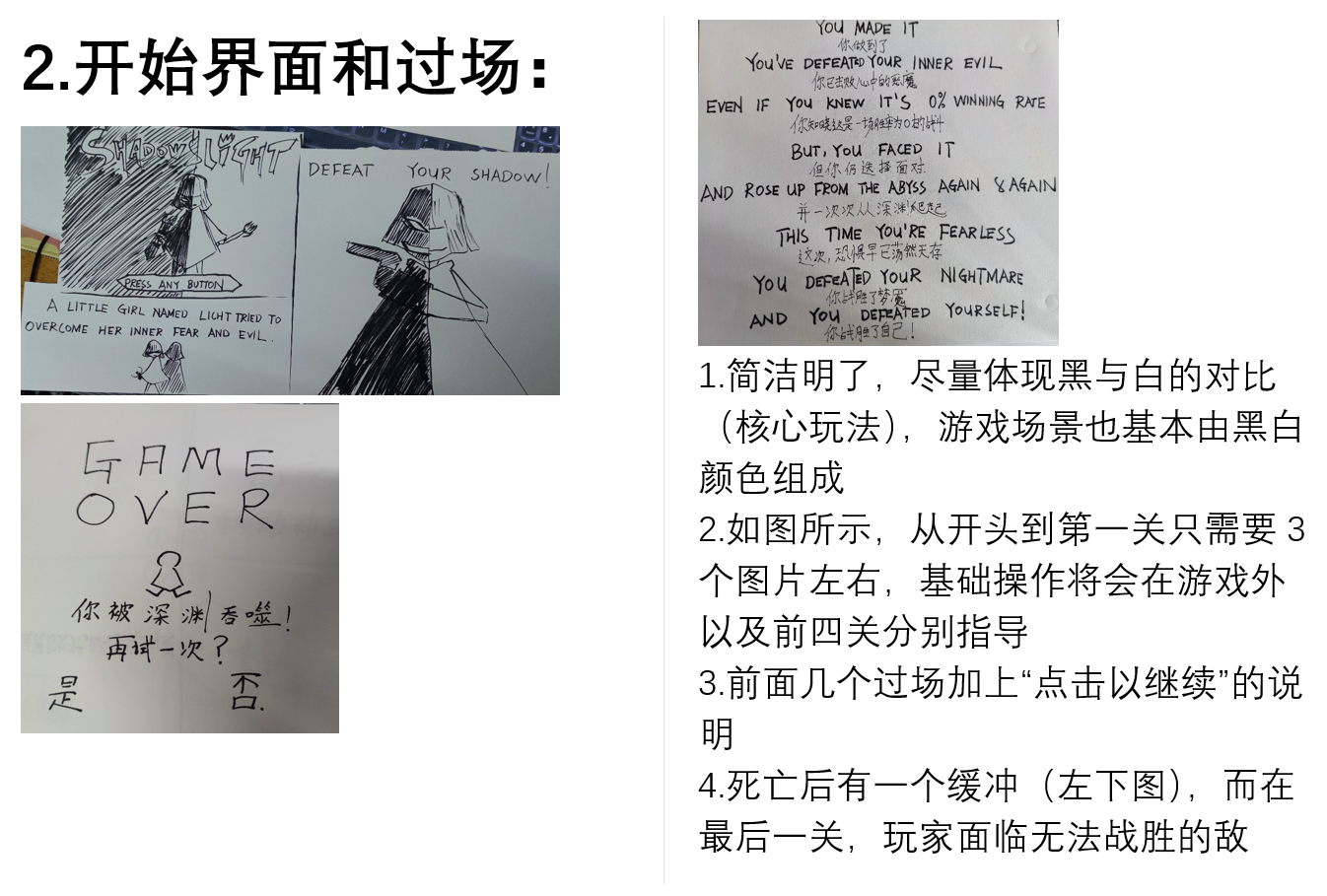

第一份GDD,各种意义都很糟糕:

逐渐尝试学习并希望找到自己的风格:

4.5其他建议

- 博采众长

- 坚持自己的主见

- 随时更新

- 和团队谈谈

- 先挑硬骨头

- 相信直觉

- 学会放弃

- 发挥同伴的作用

- 随时备份存档

- 井井有条

- 考虑各种游玩方式