一、前言

近年来,独立游戏似乎对银河城情有独钟,它以其习得能力、网状地图和风格鲜明的可解锁区域而受到追捧。《密特罗德:生存恐惧》便是在这个热潮中以前辈的姿态归来了,似乎要和后辈们掰掰手腕。而网络上对于这款银河城类游戏祖宗续作的评价大多是:玩法纯粹流畅;引导出众;线性和破序流程兼顾。从这些评价来看,《密特罗德:生存恐惧》无疑在“获取能力-解锁区域”这一核心玩法上做出了令大家惊叹的关卡结构,但更令我感到惊喜的是:这一代的主题“恐惧”呈现了一个稍显不同的《银河战士》。

所以,《银河战士》为什么要加入恐怖要素?

二、为什么要有恐怖?

其实不难想到,既然会有冒险,则必然有危险。作为一个主打地图探索的类型游戏,世界的未知和“不确定性”是玩家探图的主要动力。而“未知”既能勾起玩家的好奇心,在某些时候也能带来一定的恐惧。也就是说,冒险探索是和恐惧情绪相辅相成的。在《黑暗之魂》中,阴森的氛围、强大的敌人也经常带来恐惧的感觉(甚至比《密特罗德:生存恐惧》更甚)。然而,正是这种探索被限制的情形以及危险和机遇所带来的不确定性反差,才能更大程度激起玩家探索的欲望,搅动其游玩时的情绪。

另一方面,《银河战士》系列向来都偏好一种孤独的探索氛围,这可使恐怖元素无缝地融入其中。再延续前作经验,本代的恐怖氛围就自然而然地出来了。

而本作一切”恐怖”,都要从E.M.M.I追逐战说起。

三、追逐战的基本特征

追逐战本身意味着紧张刺激,经常在游戏高潮出现,其本身并不是一个新鲜的玩意。在2D平台类游戏中,类似《奥日》、《蔚蓝》建立在平台跳跃玩法上的追逐战似乎和“恐怖”并不沾边,那《密特罗德:生存恐惧》的追逐战到底有什么不同?

局部+整体

局部:有人戏称《密特罗德:生存恐惧》是“局部生存恐惧”,此话不假。因为只有进入E.M.M.I区域,才会有怪物穷追不舍。因此,从游戏世界的区域分布来看,恐惧是局部呈现的。·

整体:但是,从系统层面来看,“恐惧”和逐战玩法却贯穿始终。不是BOSS战,也不是特殊事件,而是穿插在玩家整个游玩流程中的不可避免的环节。即便进入E.M.M.I区域,玩家仍然处在“探索地图——寻找出口”的游戏流程中,和其他区域没有任何割裂,变的只有游玩节奏和氛围。

不可战胜的敌人

我们经常说,要做恐怖游戏,主角就得手无缚鸡之力。无论从心理上还是从实操上,无法反抗才更容易被恐吓。

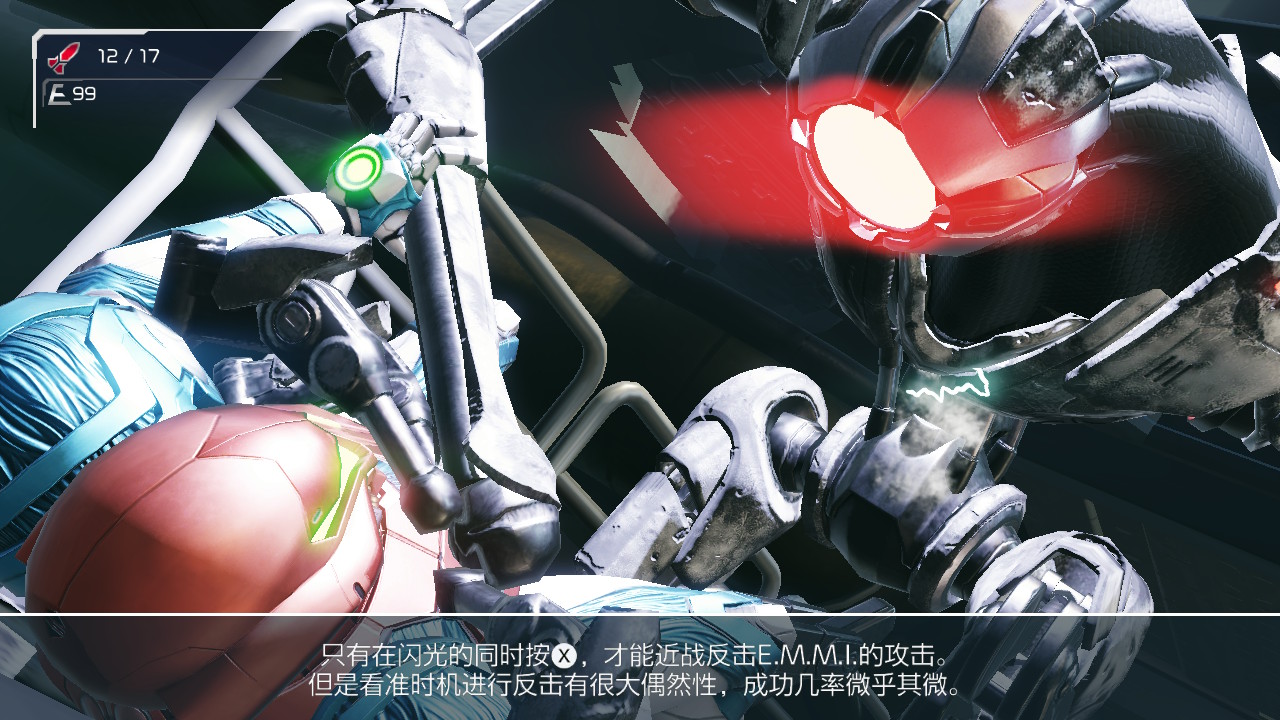

E.M.M.I追逐战,是一套躲避——还击结合的恐怖机制。在躲避阶段,玩家通常只能夺路狂奔或者潜行远离,被碰一下就基本得读盘(而小概率+高操作精度的还击系统则是基本为了速通玩家准备)。可以说进入了E.M.M.I区域,萨姆斯就是手无缚鸡之力的——即时game over,这便成为了恐怖感出现的重要条件。

另外,E.M.M.I区域没有常规小怪,这也将玩家的注意力从战斗拉回到了探索和逃脱上。

AI捷径

E.M.M.I阀门,即玩家不可以走而E.M.M.I可以行动的阀门。这个设计的出现极大提升了怪物AI跑图追捕玩家的灵活度。一整片区域只有一个E.M.M.I,而它会在收到信号后极其迅捷地达到玩家的所在地,并且在追捕过程中享有路径特权。这样非对称的地图设计破解了单纯控制AI速度的困境,让E.M.M.I比玩家移动的更方便,但又不至于在绝对速度上碾压玩家,更多的是考验玩家的路径规划和临时反应。

逃脱-还击的循环

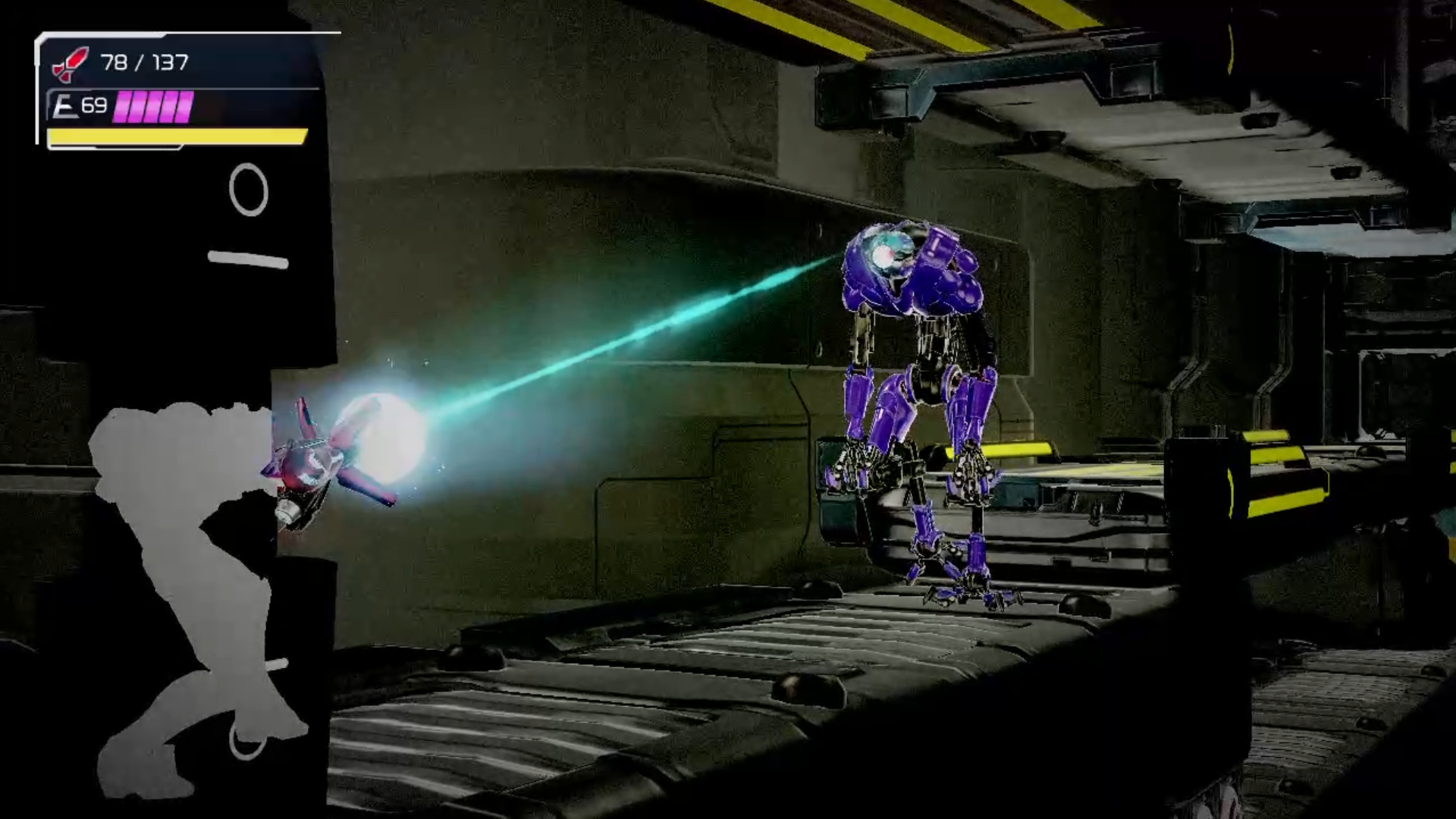

被追击时的恐惧感会在得到大杀器时得到短暂的消解,但马上刺激将再度袭来——大杀器的使用条件相当苛刻。我们需要在一条长道上持续瞄准射击,击破外壳后再蓄力一发入魂,整个过程对操作要求也会不断提高。

这时,因为必须站立不动,恐惧一步步袭来的感受会愈发真实,而手持杀器带来的巨大力量也会让刺激感达到峰值。玩家扣动扳机那一刻,这整个区域的”生存恐惧”就轰轰烈烈地告一段落了,所有紧张和压力也悉数释放。至此,恐惧紧张——规划路线逃脱——获取能力——得到大杀器——直面恐惧的高潮——一发入魂就形成了控制玩家心流的一套跌宕起伏的循环。

视角转换

虽然是一个2D视角游戏,但除过场CG外还有两个时刻这个视角会发生转变:被制服在地时,以及得到杀器瞄准时。这些都处于流程的高潮,且玩家是无法移动的,流畅自如地将视角切换成3D,形成了局部更真实的体验,是相当有意思的一个设计。

跟进成长

《银河战士》系列不像类恶魔城游戏一样有那么多的RPG要素,它的成长更为纯粹直观,也从不吝啬给予玩家各种逆天的能力(无限跳跃还带电、凤凰之舞冲到底)。在获得这些能力之后,躲避和逃脱就有了更多花样。而E.M.M.I也同样会跟随玩家成长,不只是速度,还在于它们所具备的各类技能,以及地图设计所带来的难度攀升,使“恐惧”能够随着玩家的飞速成长而渐进式增长。

其他的如孤独探索的氛围、诡异的音乐都是提升恐怖和刺激感的工具,在此不过多赘述。

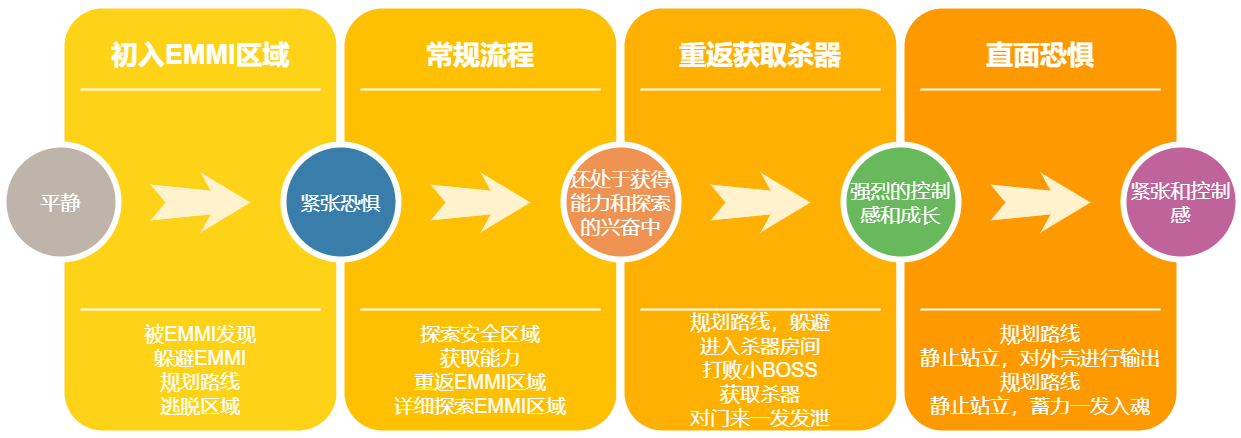

四、从机制出发洞察关卡体验

机制–关卡

关卡–体验

探究追逐战的底层机制是我们分析体验的第一环节。这些机制模块化地分为几个部分,必须确立好这些规则和相互关系,才能进一步观察其关卡为机制带来了怎样的组合。其中有一些机制甚至和体验之间有很直接的联系。

“局部恐惧”只是本代《银河战士》的一个玩法特色。本质上也是融入了其他玩法系统而产生的主题性机制,这其中有很多方面和银河城的常用机制和玩法结合了起来。

4.1基本机制

区域相关:

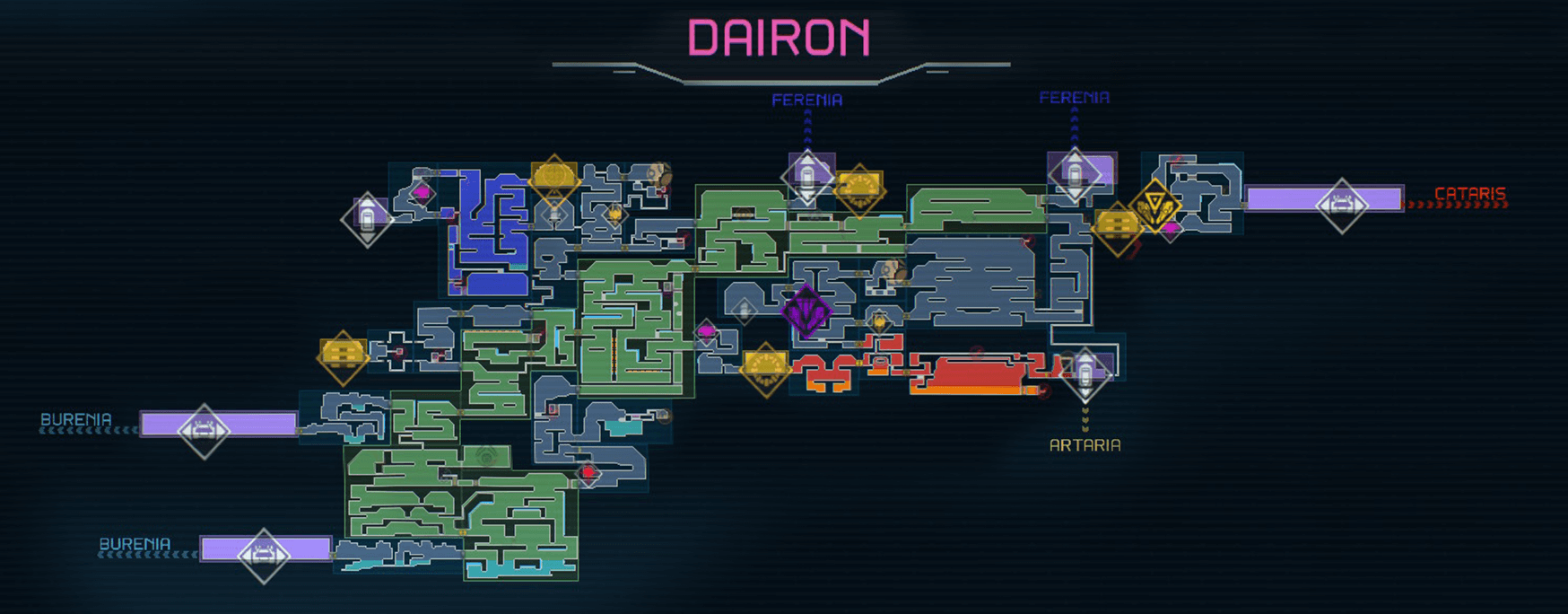

- 存在7个和其他区域连通的含EMMI连续区域

- 仅有EMMI区域中才会存在EMMI机器人,每个区域有且仅有一个

- EMMI区域在地图中呈现灰色,击破EMMI后则是绿色

- EMMI区域除了侦察机和EMMI不存在其他小怪,击破后会生成其他小怪

- EMMI区域不投放任何存档点,但进出区域会自动保存

怪物相关:

侦察机是击破区域前唯一小怪,在固定路线飞行,只能使用导弹击杀(掉落大量导弹),会当场无限复活,但被碰到会引起附近EMMI的注意。

EMMI有一个固定的初始位置和巡逻路线,玩家进入视线后会进入追杀状态(BGM紧张),跟踪玩家并加速移动。

EMMI一旦碰到玩家,除非玩家在攻击的一瞬间按反击并触发低概率的成功判定,否则直接死亡。

反制相关:

- 每个EMMI区域有一个冲击波房间,里面会有一个固定的低级BOSS,击杀后获得消灭EMMI所需的冲击波。

- 冲击波的普通使用是进入按住L进入3D视角(无法移动),右摇杆瞄准,按Y发射激光。

- 冲击波蓄力一击的使用方法是按住L进入3D视角,右摇杆瞄准,按住R蓄力,蓄满按Y发射。

- 走出冲击波房间需要对大门使用一发冲击波。

- EMMI需要先击破外壳,再击破核心。外壳需要冲击波持续射击,击破外壳短暂静止变形后,站立加速;核心需要一发蓄力冲击波带走。

- 使用冲击波击破EMMI后,在下一次获得前就无法使用了(一次性)。

- 击败EMMI后可以获得相应的能力。

渐进:

- EMMI区域的特殊地形——EMMI阀门:狭小的通道,仅供EMMI追踪玩家时行动,玩家无法进入;击破该区域EMMI后可以以球形体进入其中作为捷径。

- EMMI无法追踪进入隐形形态的角色,但一旦碰撞依然会造成死亡判定。

- 其他渐进式:为适应渐进的游戏难度,跟进体验;每个区域的EMMI在配速、具体能力上有所不同。

4.2机制分析

总体区域:EMMI区域和游戏进度强关联,是地图的特别区域。玩家无法在里面停下脚步或找到存档点,但可以在门口有自动存档的保证。空旷的区域在烘托孤独阴森的气氛的同时使玩家专注于躲避和逃亡,并且给予追逐战中的玩家和EMMI更大的活动空间,使得关卡空间在不断变化的情形下,玩家始终能体验到不断被追赶的紧张、不受阻挡的奔跑带来的追逐快感、快速移动中面临路径的不确定性和做出随机应变的成就感,同时无需担心死亡成本太高带来的挫败。

EMMI和反制:在侦察机存在的情况下,即使地图空旷,玩家有时也需要谨慎地行动,EMMI一击致命极难反制的特性决定了玩家需要专心于躲避。反制手段需要同时操作三个按键并进行长时间蓄力,不仅凸显了武器的强大,更增添了决战的长度和复杂度,在最后一刻站立不动直面恐惧,放大玩家情绪,击败之前不可战胜的敌人,化紧张为成就感。

渐进式机制

渐进机制在Metroidvania游戏中至关重要,包括锁–钥匙结构在内的渐进要素发挥了流程控制的作用,能够使得玩家在一条预设好的稳定体验上游玩。

这里所要提到的渐进式机制,主要是每次进入EMMI区域都不一样的那些东西——玩家持有的能力,EMMI不断增长的速度和能力等。

在区域层,渐进机制如下:

- EMMI区域的特殊地形——EMMI阀门:狭小的通道,仅供EMMI追踪玩家时行动,玩家无法进入;击破该区域EMMI后可以以球形体进入其中作为捷径;这在后期才加入区域。

- 适配玩家能力的新障碍/地形/机关的投放——蜘蛛吸盘、感应门、钩锁槽等。

在怪物层,渐进机制如下:

- EMMI-01P:无铠甲。

- EMMI-02SM:加入了铠甲。(击杀后获得蜘蛛磁铁)

- EMMI-03MB:可以走EMMI阀门。(击杀后获得变形球)

- EMMI-04SB:能力是急速行动。(击杀后获得加速)

- EMMI-05IM:能力是冻结玩家。(击杀后获得冰冻导弹)

- EMMI-06WB:能力是麻痹电击,此外,具有极强的视野和追踪能力。(击杀后获得波动)

- EMMI-07PB:能力是释放巨大爆炸。(击杀后获得动力炸弹)

在反制层,渐进机制如下:

- 第一次EMMI遭遇战,玩家需要远距离蓄力击破EMMI核心。

- 后续EMMI遭遇战,玩家需要先远距离击破外壳,再蓄力击破核心。

- 后期EMMI遭遇战,玩家需要先远距离击破外壳,再跑到远距离蓄力击破核心。

要点:三种渐进机制分别渐进地增加了地图复杂度、怪物强度(躲避难度)、反制难度,做出这样的结构一方面是能够让挑战跟随玩家成长发生适当的提升,保证体验心流;另一方面,击破后获取怪物能力的设计逻辑上合情合理,实际上也和怪物自身强度挂钩,作为一个直接的反馈能很大程度满足玩家。

突现式机制

渐进型机制规定了设计师为玩家预设的流程,它充满了稳定的体验并利于叙事;而突现式机制则重在元素之间的关系,其概率空间是大而不稳定的,并且会带来随机、多变的乐趣。

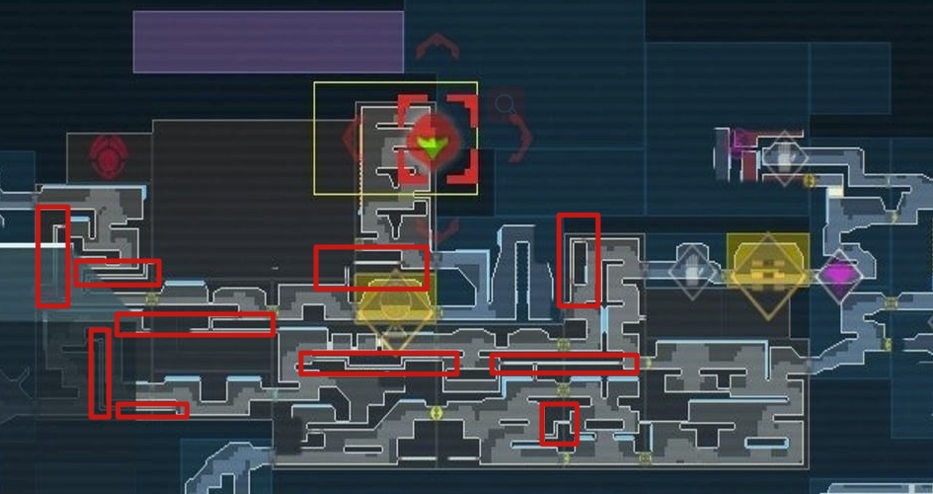

在这里,突现式机制主要表现为地图的分布和玩家的路径选择——在一个区域被EMMI追赶时,玩家有几条路可以走?有几条路是安全的?进入下一个房间后又有多少条路?路线的组合会突现式增加,并且怎样走完全由玩家决定。这个时候,创造更多的路径选择、保证每一种路线尽可能可行,并且制造每种路线的体验差异则成为了关卡设计需要注意的地方。

4.3机制-关卡玩法

上述机制衍生出了怎样的玩法?

路径规划

初次进入一个E.M.M.I区域时,因为小地图对应区域还未解锁,玩家只能随机应变,往前冲到哪是哪。幸运的是,无论往哪里走,基本都不存在绝对的错路/死路,只要操作迅速,玩家总能找到逃离的方向。即使是被堵到物理意义的死路,也一般会设置一些机关帮助玩家放风筝,为原路返回提供了机会。所以在保证刺激追逐的同时,降低了玩家的挫败感,在对地图还不熟悉的阶段降低难度。

而在获取能力——重返E.M.M.I区域时,整个区域的框架已经基本展现。这时更考验玩家路径规划的能力(往往要记住门的位置和风筝点)。

隐形

在躲避过程中,除了奔跑逃离,还可以潜行——使用幻影斗篷进入短时间的隐形状态,虽然部分限制移动能力,但EMMI不会追踪玩家,触碰到仍然触发死亡判定。

另外,隐形+变形球藏在地图的角落可以完全保证不被发现和碰到,类似于恐怖游戏躲柜子。

放风筝

玩家可以在关卡内引诱、绕开EMMI,并同时观察摸索区域。放风筝类似于非对称竞技游戏(黎明杀机)中利用地形和移动不对等的引诱式走位。一般具体表现为滑铲(类似翻窗)和利用钩锁(玩家快速移动)。

单向门

银河城类游戏中的单向门机制可以说是相当经典了。本作中,E.M.M.I区域的E.M.M.I阀门(怪物专属捷径)会在消灭怪物后为玩家开通,帮助玩家快速穿梭该区域。一个机制,两种用途,前期方便怪物,后期方便玩家,是使单向门设计和追逐战深度融合的产物。

成长验证

需要注意的是,即使后期E.M.M.I有诸如冰冻、电击之类的技能,玩家的成长速度也始终要比E.M.M.I快。围绕移动能力进行的角色提升让躲避和探索的能力指数级增长,也就是说后期玩家几乎无需考虑高度和距离之类的限制,能够到达所有能看到的地方。

这时,E.M.M.I追逐战就变成了一次又一次具有验证性质的战斗——在能力提升后去面对一个老朋友。玩家技术的攀升和能力的爆炸都会直观地通过这个追逐战展现,让那些逆天的能力有了更多用武之地和验证场景,而最初的恐惧也会在最后逐渐消解,从情绪上实现成长感。

4.4关卡具体塑造的体验

前面我们谈到了机制所能直接影响到的体验:

区域机制:关卡空间在不断变化的情形下,玩家始终能体验到不断被追赶的紧张、不受阻挡的奔跑带来的追逐快感、快速移动中面临路径的不确定性和做出随机应变的成就感,同时无需担心死亡成本太高带来的挫败。

反击机制:在最后一刻站立不动直面恐惧,放大玩家情绪,击败之前不可战胜的敌人,化紧张为成就感。

渐进机制:挑战和奖励跟随玩家成长发生适当的提升,保证体验心流.

而在具体关卡中,变化的部分除了跟随渐进机制增添的新机关、新地形、怪物新能力,基本上只在地图结构、路线、EMMI出生点等地方做出改变,每一个关卡具体营造的是突现机制的组合,即路线规划各不相同并需要随机应变。对上述机制组合经常可以塑造一些具体的体验,如:

- 使大部分路线没有障碍(即不存在死路),玩家始终能朝着一个方向前进,给予追逐快感和紧张感,并且享受快速探索过图的爽感,减少挫败。

- 部分存在死路的路线,一定会给出机关帮助玩家绕过EMMI走回头路,如:沿着天花板使用蜘蛛吸盘绕回去、钩锁滑动回分岔路,提升了容错率,玩家试错成本降低,能够体验持续拉持的追逐战而不会感到穷途末路。

总之,通过塑造地图地形和机关投放,关卡可以带来千变万化、各不相同的体验。

六、结语:恐惧的消解

其实,追逐战本身和银河战士核心玩法的两个维度(地图/能力)是强相关的。它既是一个对路线规划的考验,也是一个对能力提升的验证。体验上有足够优秀的氛围和细节,立意上拿恐惧和不确定性激起玩家对探索的共鸣。总的来说是一个意外而优秀的设计。

有人说坂本贺勇和水银蒸汽团队重新诠释了银河城,我更倾向于说他们在地图/能力这一核心玩法上加入了没有割裂感的新东西。独立游戏喜欢做Metroidvania也不是一天两天的事了,有的喜欢在动作系统上下功夫,有的则靠世界观让人买单,绝大多数加入了恶魔城式的RPG要素(万物皆可RPG)。很多东西属于是一套外围的系统设计,更像是在一个成熟的玩法上去设计如何堆东西——这样固然能做出更好的作品,也确实使Metroidvania百花齐放,各有不同。但能像《密特罗德:生存恐惧》这样从核心玩法和体验上提取出新机制的,仅此一家。